Этот рассказ Бориса Ширяева взят из сборника пасхальных историй «Тайна воскресения», выпущенного издательством Псково-Печерского монастыря «Вольный странник».

Пасха на Соловках

Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».

Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Белое море страшно. Оторвавшись от матерого льда, торосы в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с потрясающим грохотом, лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются. Редкий кормчий решится тогда вывести в море карбас – неуклюжий, но крепкий поморский баркас, – разве лишь в случае крайней нужды. Но уж никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покрыто серою пеленою шуги – мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет спасения! Крепко ухватит она баркас своими белесыми лапами и унесет туда, на полночь, откуда нет возврата.

В один из сумеречных, туманных апрельских дней на пристани, вблизи бывшей Савватиевской пустыни, а теперь командировки для организованной из остатков соловецких монахов и каторжан рыболовной команды, в неурочный час стояла кучка людей. Были в ней и монахи, и чекисты охраны, и рыбаки из каторжан, в большинстве –духовенство. Все, не отрываясь, вглядывались вдаль. По морю, зловеще шурша, ползла шуга.

– Пропадут ведь душеньки их, пропадут, – говорил одетый в рваную шинель старый монах, указывая на еле заметную, мелькавшую в льдистой мгле точку, – от шуги не уйдешь…

– На все воля Божия…

– Откуда бы они?

– Кто ж их знает? Тамо быстринка проходит, море чистое, ну и вышли, несмышленые, а водой-то их прихватило и в шугу занесло… Шуга в себя приняла и напрочь не пускает. Такое бывало!

– Четверо в лодке. Двое гребцов, двое в форме. Должно, сам Сухов.

– Больше некому. Он охотник смелый и на добычу завистливый, а сейчас белухи идут.

Они по сто пуд бывают. Каждому лестно такое чудище взять. Ну и рисканул!

Белухами на Русском Севере называют почти истребленную морскую корову – крупного белого тюленя.

– Так не вырваться им, говоришь? – спросил монаха чекист.

– Случая такого не бывало, чтобы из шуги на гребном карбасе выходили.

Большинство стоявших перекрестились. Кое-кто прошептал молитву. А там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь во льдах, то вновь показываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба человека со злобной, хитрой стихией. Стихия побеждала.

– Да, в этакой каше и от берега не отойдешь, куда уж там вырваться, – проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля. – Амба! Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход!

– Ну, это еще как Бог даст, – прозвучал негромкий, но полный глубокой внутренней силы голос.

Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой окладистой бородой.

– Кто со мною, во славу Божию, на спасение душ человеческих? – так же тихо и уверенно продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого. – Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое… Так и ладно будет. Волоките карбас на море!

– Не позволю! – вдруг взорвался чекист. – Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу!

– Начальство, вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ Конев!

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега.

– Готово?

– Баркас на воде, владыка!

– С Богом!

Владыка Иларион стал у рулевого правила, и лодка, медленно пробиваясь сквозь заторы, отошла от берега.

Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани… Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без различия, даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и сомневались. Сомневались и верили.

– Никто, как Бог!

– Без Его воли шуга не отпустит.

Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ним тьму. Еще шептали. Еще молились.

Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек.

И тогда все, кто был на пристани, – монахи, каторжники, охранники, – все без различия, крестясь, опустились на колени.

– Истинное чудо! Спас Господь!

– Спас Господь! – сказал и владыка Иларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилевшего Сухова.

Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу висело на сером, бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении военкома особого Соловецкого полка Сухова, однажды, когда тихо и сладостно-пахуче распускались почки на худосочных соловецких березках, шел с ним мимо того распятия, в которое он выпустил оба заряда. Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в ранах-углублениях от картечи и стекали с них темными струйками. Грудь Распятого словно кровоточила. Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденовку, остановился и торопливо, размашисто перекрестился.

– Ты смотри… чтоб никому ни слова… А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота… Страстная…

В наползавших белесых соловецких сумерках смутно бледнел лик распятого Христа, русского, сермяжного, в рабском виде и исходившего землю Свою и здесь, на ее полуночной окраине, расстрелянного поклонившимся Ему теперь убийцей…

Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному лику Христа.

– Спас Господь! – повторил я слова владыки Илариона, сказанные им на берегу. – Спас тогда и теперь!..

Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную разрешенную на Соловках заутреню в ветхой кладбищенской церкви. Помню и то, чего не знает мой случайный собеседник.

Я работал тогда уже не на плотах, а в театре, издательстве и музее. По этой последней работе и попал в самый клубок подготовки. Владыка Иларион добился от Эйхманса разрешения на службу для всех заключенных, а не только для церковников.

Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об облачениях забыл.

Идти и просить второй раз было уже невозможно.

Но мы не пали духом.

В музей был срочно вызван знаменитый взломщик, наш друг Володя Бедрут.

Неистощимый в своих словесных фельетонах Глубоковский отвлекал ими директора музея Ваську Иванова в дальней комнате, а в это время Бедрут оперировал с отмычками, добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди них – епитрахиль митрополита Филарета (Колычева).

Утром все было тем же порядком возвращено на место.

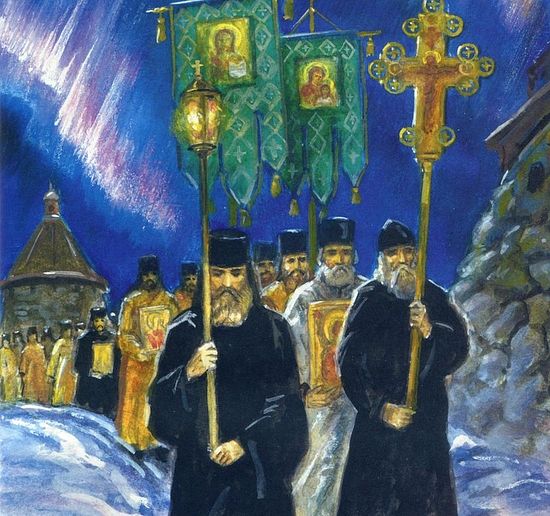

Невиданными цветами Святой ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его Матери.

Невиданными цветами Святой ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его Матери.

Благовеста не было: последний колокол, уцелевший от разорения монастыря в 1921 году, был снят в 1923 году. Но задолго до полуночи вдоль сложенной из непомерных валунов кремлевской стены, мимо суровых заснеженных башен потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых теней.

Попасть в самую церковь удалось немногим.

Она не смогла вместить даже духовенство. Ведь его томилось тогда в заключении свыше 500 человек.

Все кладбище было покрыто людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах, почти вплотную к подступившему бору.

Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы.

Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь всеми цветами, бродят столбы сполохов – северного сияния. Вот сомкнулись они в сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту, ниспадая оттуда, как дивные ризы.

Грозным велением облеченного неземной силой иерарха, могучего, повелевающего стихиями теурга-иерофанта, прогремело заклятие-возглас владыки Илариона:

– Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его!

С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ страдания и воскресения – святой Животворящий Крест.

Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый крестный ход.

Семнадцать епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более двухсот иереев и столько же монахов, а далее – нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь.

Торжественно выплыли из дверей храма блистающие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгорода; загорелись пышным многоцветием факелы-светильники – подарок веницейского дожа далекому монастырю, хозяину Гиперборейских морей; зацвели освобожденные из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами московских великих княжон.

«Христос воскресе!»

Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Благой вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию: «Воистину воскресе!»

«Воистину воскресе!» – прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.

«Воистину воскресе!» – отдалось в снежной тиши векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские стены, к тем, кто не смог выйти из них в эту Святую ночь, к тем, кто, обессиленный страданием и болезнью, простерт на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье Аввакумовой щели – историческом соловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора.

Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа, прошептали слова обетованной вечной жизни…

С победным, ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно…

Пели все… Ликующий хор «сущих во гробех» славил и утверждал свое грядущее, неизбежное, непреодолимое силами зла Воскресение…

И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными кровью руками.

Кровь, пролитая во имя любви, дарует жизнь вечную и радостную.

Пусть тело томится в плену – дух свободен и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению его!

Ничтожны и бессильны вы, держащие нас в оковах!

Духа не закуете, и воскреснет он в вечной жизни добра и света!

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…» – пели все, и старый, еле передвигающий ноги генерал, и гигант-белорус, и те, кто забыл слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их… Великой силой вечной, неугасимой Истины звучали они в эту ночь… «…И сущим во гробех живот даровав!»

Радость надежды вливалась в их истомленные сердца.

Не вечны, а временны страдания и плен. Бесконечна жизнь светлого Духа Христова.

Умрем мы, но возродимся!

Восстанет из пепла и великий монастырь – оплот земли Русской.

Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная.

Страданием очистится она, безмерная и в своем падении, очистится и воссияет светом Божией правды. И недаром, не по воле случая стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со всех концов великой страны.

Не сюда ли, в святой ковчег русской души, веками нес русский народ свою скорбь и надежду?

Не руками ли приходивших по обету в далекий северный монастырь отработать свой грех, в прославление святых Зосимы и Савватия воздвигнуты эти вековечные стены, не сюда ли в поисках мира и покоя устремлялись, познав тщету мира, мятежные новогородские ушкуйники…

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы…»

Они пришли и слились в едином устремлении в эту Святую ночь, слились в братском поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского сановника и калужского мужика, князя Рюриковича и Ивана Безродного: в перетлевшем пепле человеческой суетности, лжи и слепоты вспыхнули искры вечного и пресветлого.

«Христос воскресе!»

Эта заутреня была единственной отслуженной на Соловецкой каторге.

Позже говорили, что ее разрешение было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом гуманностью и веротерпимостью.

Ее я не забуду никогда.

Борис Ширяев

Соловки, 1925 г.

Отрывок из книги «Неугасимая лампада»

материал сайта Православие.RU

Просмотров: (44)