Рождение ребенка всегда радостное событие. Особенно долгожданного. Именно долгожданным младенцем и была Пречистая Дева Мария. Ее появления на свет ждали многие. По словам святого Андрея Критского, Рождество Пресвятой Богородицы можно назвать «началом праздников».

Пророчества о Рождении Девы Марии

С точки зрения вероучения, рождение Пресвятой Богородицы, Матери Иисуса Христа, не было  событием случайным и обычным. Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного плана спасения человечества. О Ее рождении еще задолго до этого события содержится много предсказаний в ветхозаветных пророчествах и прообразах. Например, в книге пророка Исаии мы читаем: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).

событием случайным и обычным. Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного плана спасения человечества. О Ее рождении еще задолго до этого события содержится много предсказаний в ветхозаветных пророчествах и прообразах. Например, в книге пророка Исаии мы читаем: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).

Еще в книге Бытия мы видим обещание Господа после грехопадения Адама и Евы, что «семя жены» поразит змия (дьявола). Под Женою понимается Мария, Матерь Иисуса Христа (см. Быт. 3:14-15).

Лестница Иакова также является прообразом Божией Матери. Через Нее Бог сошел на землю: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт. 28:12).

Неопалимая купина, куст, который горел и не сгорал, и из которого Господь говорил с Моисеем — это Дева, рождающая и остающаяся Девой (см. Исх. 3:1-3). А Огонь есть Сын Божий.

Не раз и царь Давид в псалмах говорит о Богородице. В псалме 67, к примеру, говорится: «гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная; вскую непщуете (что вы завистливо смотрите) горы усыренныя? гора, юже благоволи Бог жити в ней». Пресвятая Дева, по толкованию Святой Церкви, есть «тучная гора и усыренная Духом» (т. е. орошенная благодатию Святаго Духа). Она — гора, по высочайшему достоинству Матери Божией.

В самом начале Библии, при повествовании Моисея о творении миpa видимого, святые отцы Церкви находят указание на Деву Mapию — в первобытной, девственной земле. Эта земля, хотя не была возделана человеческими руками и орошена дождем, тем не менее произрастила удивительное разнообразие трав и деревьев, и из нея создано самое тело человека. «Эта дева (т. е. девственная земля) была образом другой Девы: как эта земля произрастила нам рай, не приняв семян, так и Та безмужно произрастила нам Христа», — говорит нам святой Иоанн Златоуст.

Не мало еще пророчеств о Богородице и Ее прообразов можно найти в Ветхом завете. Несомненно одно: Божия Матерь — это те врата, которыми Господь наш Иисус Христос сошел на землю.

Рождение Девы Марии

В Новом Завете содержатся крайне скудные сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что у благочестивой иудейской четы в Назарете – Иоакима и Анны — долго не было детей. Бесплодие же в ту пору считалось знаком гнева Божия. Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упреки от своих соотечественников.

Во время одного из великих еврейских праздников, когда Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести по закону Моисееву сугубую жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил дары и сказал: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия». И вот, убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала.

И тогда явился в саду ангел Господень: «Анна! Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь Дщерь Преблагословенную; через Нее будет славен во всем мире род твой». Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать тельцов и сто козлов. Анна была у дверей дома и увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на его грудь. После встречи праведные Иоаким и Анна дали обет, что если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу и, как было тогда заведено, отдадут его в храм для служения до совершеннолетия. И действительно, в свой срок, 8 сентября, у них родилась Дочь. Они назвали Ее Мариею, что в переводе с еврейского означает «госпожа и надежда».

Возникновение праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Богородичные праздники появляются позднее Господских.

Богородичные праздники появляются позднее Господских.

Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы встречаются на Востоке в V веке – в словах Прокла, патриарха Константинопольского (439–446), а на Западе – в сакраментарии папы Геласия (492–496). Но эти свидетельства не имеют полной достоверности. Подлинность слов Прокла оспаривается, а древнейшие списки указанного требника появляются поздно – не ранее VIII века.

Праздник Рождества Богородицы возник, по-видимому, в Греческой Церкви и скоро после этого появился в Риме, распространяясь на дочерние Церкви.

Знаменательно, что празднество совершается и иаковитами, и несторианами (еретики), которые называют его Рождеством Владычицы Марии. Происходит это, как правило, 8 сентября, хотя в некоторых древних коптских месяцесловах он датируется 26 апреля.

Для святого Андрея Критского, составившего на праздник два слова и канон (около 712 г.), Рождество Богородицы является праздником большой торжественности. В каноне он говорит, что в этот день должны «ликовствовать вся тварь», «веселиться небо и радоваться земля», «дерзать и играть безчадныя и неплоды».

Помечен праздник в Иерусалимском канонаре VII века, по грузинской версии – с явными отличиями от других дней. Праздник поименован в праздничном Евангелии, которое подарено Синайскому монастырю императором Феодосием III (715–717).

Несмотря на упоминания о Рождестве Богородицы в латинских источниках VII столетия, праздник не был там распространен и долгое время вплоть до XII–XIII веков не имел торжественной службы.

Источником же, от которого можно вести историю литургического формуляра праздника Рождества Пресвятой Богородицы Православной Церковью, следует признать Иерусалимский канонарь VII столетия.

В настоящее время Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается Церковью 8 сентября (новый стиль — 21 сентября), имеет один день предпразнства (ст.ст. — 7 сентября, н.ст. — 20 сентября) и четыре дня попразднства, а также отдание (ст.ст. — 12 сентября, н.ст. — 25 сентября).

Иконография праздника

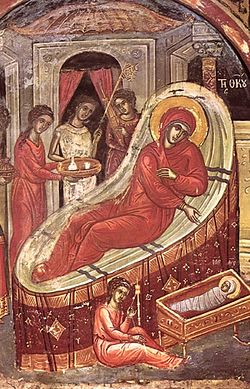

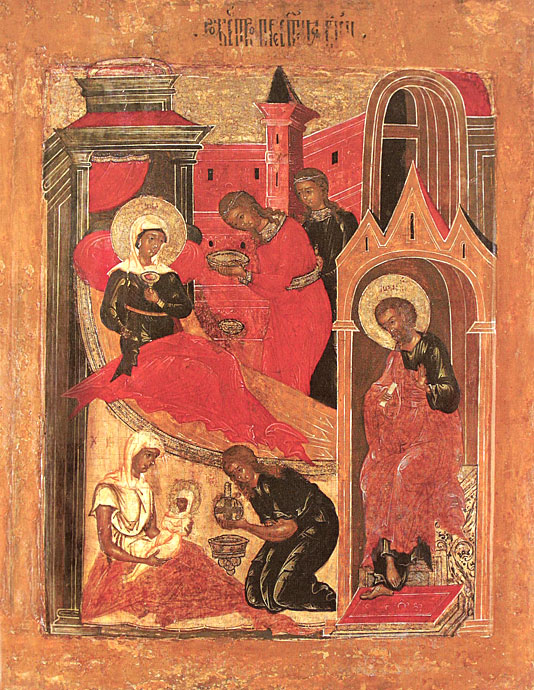

Обстоятельства Рождества Богородицы самым существенным образом сказались на иконографии праздника. При сравнении с изображениями других двунадесятых праздников обращает на себя внимание более земной, человеческий их строй.

Рождество Пресвятой Богородицы Середина XVII в. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ростове Великом

Образность не является при этом только передачей богословско-литургического содержания праздника, но содержит чрезвычайно субъективные детали, в том числе и бытовые.

Исследователи отмечают, что артефакты доиконоборческого периода (VIII в.) не сохранились, и наиболее древние иконы и фрески относят к X–XI столетиям.

Однако устойчивая имеющая широко распространение изобразительная тематика и композиция косвенно свидетельствуют о том, что иконография Рождества Пресвятой Богородицы существует с ранних времен.

Из древнейших сохранившихся изображений праздника Рождества Богородицы наиболее известными являются фрески Рождества Богородицы в церкви Иоакима и Анны в Сербском монастыре Студеница (1304), Киевского Софийского собора (первая половина XI в.), росписи Преображенского собора псковского Мирожского монастыря (XII в.).

На иконографии ранних изводов праведная Анна полулежит или сидит на высоком ложе (принятый тип рождества без страданий), ее изображение крупнее других; ей предстоят жены с дарами, перед ней находится повивальная бабка и служанки, омывающие Богоотроковицу в купели или уже подносящие Ее матери, нередко присутствует и Дева Мария в колыбели.

На иконах более позднего времени изображается и праведный Иоаким. Иконы содержат больше подробностей: стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птицы.

Подготовила Наталья Морозова

Использованы материалы:

- сайта Азбука веры

- статьи Георгия Битбунова «Рождество Пресвятой Богородицы», сайта Православие.RU

Просмотров: (71)