Великий пост, который в 2025 году начинается 3 марта, предваряется четырьмя подготовительными воскресеньями или, по-церковнославянски, Неделями. Их названия тесно связаны с темами евангельских отрывков, читаемых на воскресных богослужениях: это притчи, наполненные яркими образами и реалиями Древней Иудеи. Современникам Христа они были знакомы и понятны, однако для нас, людей иной эпохи, многое в притчах нуждается в разъяснении. Накануне Великого поста журнал «Фома» постарался как можно полнее раскрыть содержание евангельских притч.

Фото с сайта ФОМА

1. Воскресное евангельское чтение

У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему.

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк 15:11–32).

2. Что необычного в разделе наследства между сыновьями в притче?

Наследством считалось имущество, которое оставалось после смерти его владельца. Попросив выделить ему часть имения еще живого отца, младший сын проявил неуважение к родителю, даже оскорбил его, словно бы пожелав ему скорой смерти. В некоторых случаях отец мог добровольно передать часть имущества сыну при жизни, но это было редкостью. Такой случай подразумевал, что сын теряет дальнейшие права на наследство после кончины отца.

Но отец из притчи поступил не по Закону, а по любви: он отдал юноше положенную часть имущества и предоставил полную свободу действий.

3. Что за наследство получил юноша?

Основой экономики Древнего Израиля было сельское хозяйство. И если в нашем представлении богатый человек — тот, кто владеет крупными суммами денег или активами, приносящими доход, то богач времен Христа — это в первую очередь хозяин крупного натурального хозяйства: дома, земли, скота. Однако, учитывая, что младший сын после получения наследства ушел в дальнюю страну, переданное ему наследство вряд ли включало в себя земельный надел. Почему? Дело в том, что, покидая отчий дом, сын наверняка собирался продать ту часть наследства, которую не мог взять с собой. Однако по закону продавать семейную землю было запрещено (Лев 25:23), поэтому в лучшем случае младший сын получил доход от земли или ее временную аренду. Из остального имущества отец мог выделить младшему сыну часть стада, которое тот мог легко продать, серебряные и золотые монеты, которые использовались в торговле, дорогую одежду и украшения, что тоже могло быть продано.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Блудный сын в таверне (автопортрет с Саскией на коленях). XVII в.

Дальнейшую историю мы знаем: молодой человек, не справившись с соблазнами, которые сулили полученные им деньги, быстро пустил их на ветер. Разбазарив имущество в чужой стране, он оказался разоренным и вынужден был наняться пастухом свиней, что для иудея было унизительно.

4. А в чем была проблема пасти свиней? Разве отец юноши не имел скота?

Закон Моисея причислял свиней к нечистым животным. И предложение пойти на работу свинопасом для верующего и уважающего себя иудея было неприемлемым. То, что блудный сын согласился пасти свиней, указывает на его крайне бедственное положение как в материальном, так и в духовном отношении. Он настолько обнищал и настолько забыл о своей душе, что такое грубое нарушение правил отеческой веры стало для него вполне допустимым.

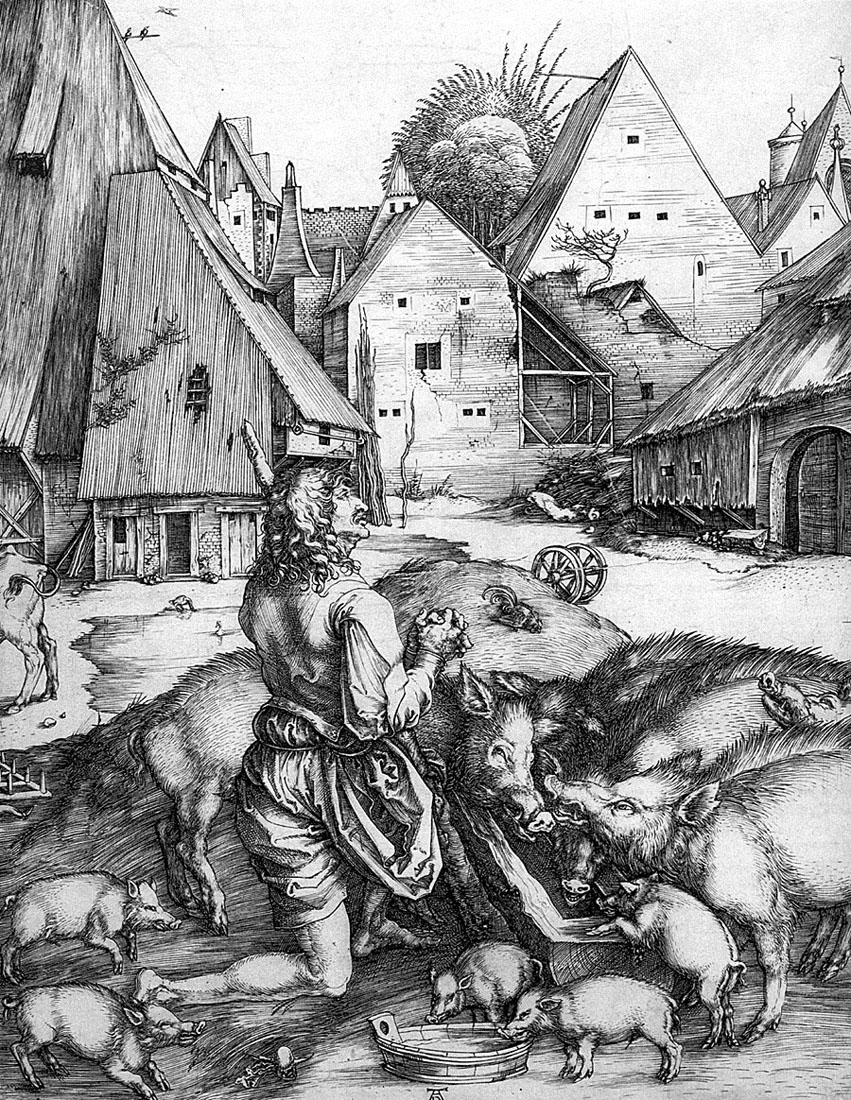

Блудный сын. Альбрехт Дюрер. 1497

Об особо бедственном положении, в котором оказался блудный сын, свидетельствует и то, что он был готов кушать рожки — длинные коричневые стручки рожкового дерева, наполненные сладковатой мякотью, которые использовались как дешевая пища для скота, особенно для свиней. Но даже рожки юноше не доставались. Этот образ подчеркивает крайнее унижение и нищету, в которую он впал из-за своего распутного образа жизни.

5. Разве юноше нельзя было просто вернуться домой?

Просто вернуться домой сын не мог. Молодой человек понимал, что по закону он уже не имеет никаких прав на свое прежнее положение в семье и рассчитывать на восстановление отношений с отцом уже невозможно.

В то же время юноша знал, что может попробовать наняться к своему отцу в качестве наемного работника и даже продаться ему в рабство. Ветхозаветный закон предписывал уважительное отношение к евреям, которые нанимались к своим соплеменникам либо продавались к ним в рабство. Работники и рабы-евреи становились как бы частью семьи работодателя, но при этом не имели никаких имущественных прав. В остальном же (питание, кров, оплата) полностью находились на попечении своего хозяина на протяжении всего срока работы у него. Рабы же по истечении семилетнего срока даже имели право получить свободу.

6. Почему старший сын был не рад возвращению брата?

Отец, который любил сына и все время его отлучки ждал возвращения своего чада, по сути, восстановил вернувшегося юношу в сыновних правах и подчеркнул это внешними действиями.

Притча о блудном сыне. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. 1852-1860 гг. ekzeget.ru

Он дал ему чистую нарядную одежду и обувь и надел на его палец перстень. Нарядная одежда, по традициям того времени, полагалось долгожданным гостям. Обувь была признаком свободного человека. А перстень, знак и символ власти и принадлежности к роду, означал восстановление сына в его прежних правах.

И конечно же, с восстановлением сыновних прав юноша снова получал право на наследство. Естественно, перспектива нового раздела вряд ли могла обрадовать старшего брата, ведь, по сути, предметом дележа становится то, на что после первого раздела мог претендовать только он.

7. А зачем отцу было устраивать пир?

Восстановив своего сына в правах наследника в кругу семьи, отец решил продемонстрировать это и в глазах всего общества, устроив роскошный пир.

Как правило, иудеи были скромны в еде, их основным рационом были пшеничные лепешки, различные бобовые похлебки, злаковые каши и изредка — рыба. Этот рацион разнообразился зеленью и фруктами, но они не были его основой. Несколько раз в неделю (а то и в месяц) люди — в зависимости от достатка — ели птицу или мясо мелкого скота (козла, барана).

И лишь по большим праздникам запекался молодой бычок, самый лучший и самый откормленный. На такое торжество приглашалось все селение, а сам такой пир имел статусный характер. Пиром зажиточные иудеи обычно отмечали рождение нового члена семьи, совершеннолетие сына или свадьбу.

По сути, этим пиром отец праздновал новое рождение своего сына, который был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

8. О чем эта притча?

С точки зрения традиций современного Христу еврейского общества поступок отца выходит далеко за рамки общепринятых норм. Если бы юноша по возвращении получил от родителя отказ в помощи, общество не осудило бы это. Наоборот, оскорбленный собственным чадом, богатый человек имел полное право его отвергнуть. Но тем не менее отец поступил не по справедливости, а по любви.

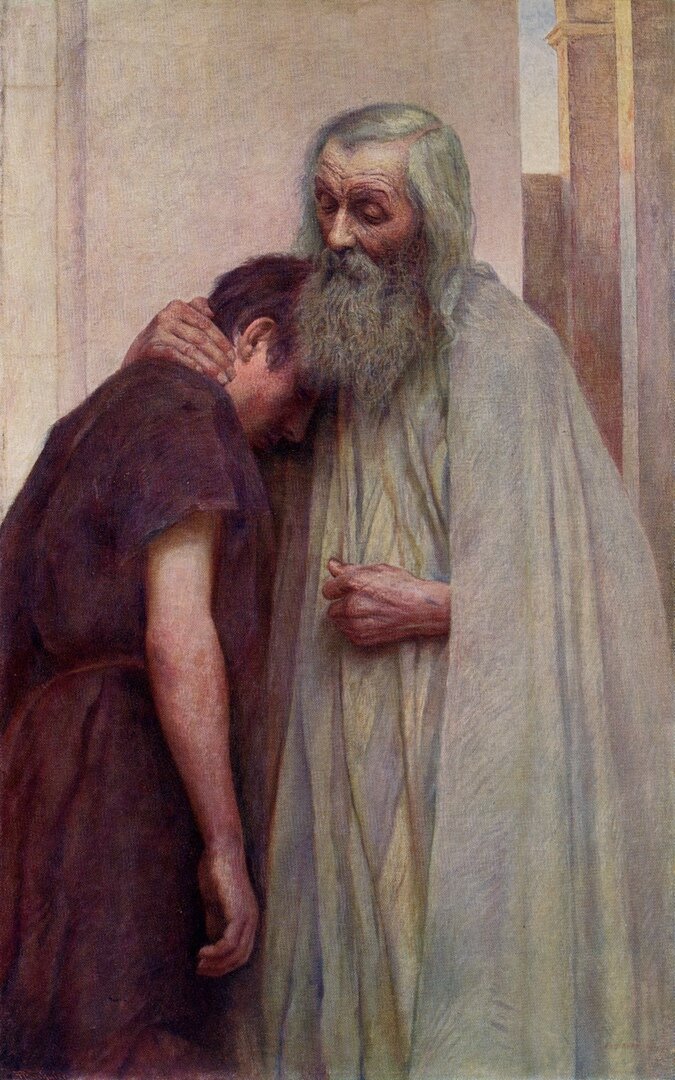

Нашелся. Бернанд, Эжен. XIX в.

Все образы притчи призваны показать милосердие отца по отношению к сыну и его огромную любовь к нему. Отношение отца к сыну в притче — это отношение Бога к человеку. Бог не удерживает нас, когда мы отходим от Него. Но Он всегда готов принять нас обратно. А приняв, никогда не укоряет за прошлые ошибки. Главное — сокрушение, искреннее раскаяние и твердое желание оставить грех и жить по-другому. Остальное Господь сделает Сам. Важно только вернуться и припасть к Его ногам, как это сделал блудный сын.

Старший сын символизирует человека, внешне праведного, но духовно так же далекого от Бога, как был далек от Него младший сын, когда ушел в дальнюю страну. Поведение старшего сына, в обычных обстоятельствах вроде бы послушного отцу, подчеркивает, что формального исполнения религиозных предписаний недостаточно, — важны любовь, милосердие и способность радоваться спасению и счастью других.

Материал журнала ФОМА

Просмотров: (6)